学生科研|pg麻将胡了试玩 2024年大学生创新创业训练计划结题优秀项目展示(三)

大创项目结题答辩会议

pg麻将胡了试玩 始终坚持以学生成长为中心,深度融合本科生导师制与学生大创项目,全方位助力学生科研创新能力培养。现对2024年大学生创新创业训练计划中12个结题优秀的项目进行展示,这些项目成果不仅彰显了信管学子的创新思维与实践能力,同时将为下一年度的大创项目申报提供灵感源泉与行动标杆,激励更多学子开启更为多元、更深层次的创新创业探索之旅。

项目1:跨学科共通性知识的现象及特征分析——以生物医学领域方法知识为例

团队成员:姜柳竹(负责人)、蒋敏俐、黄晓璐

指导老师:徐健

一、项目简介

本项目旨在打破学科壁垒,探索不同学科间的共通性知识,促进学科交流与合作。由于大学分专业的学习体系,学生在学习阶段中学科间隔较少,导致学科壁垒的长期存在。然而,大气科学、地理学、环境科学等学科在方法和理论上存在诸多共通性。本研究以生物医学领域为例,深入挖掘和分析数据集,提炼跨学科共通性知识并探索其迁移应用,为解决复杂科学问题提供更多可能。项目研究在理论上推动了学科交叉融合,在实践中促进知识共享和创新。

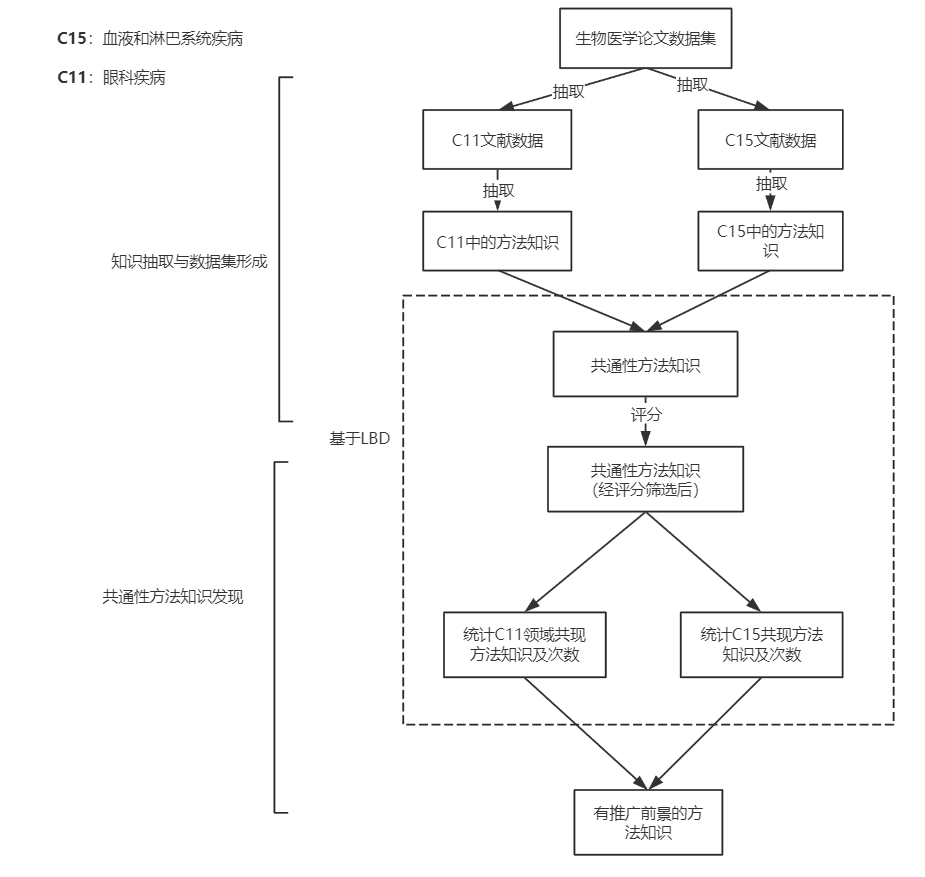

图 1 研究方法流程图

二、成果简述

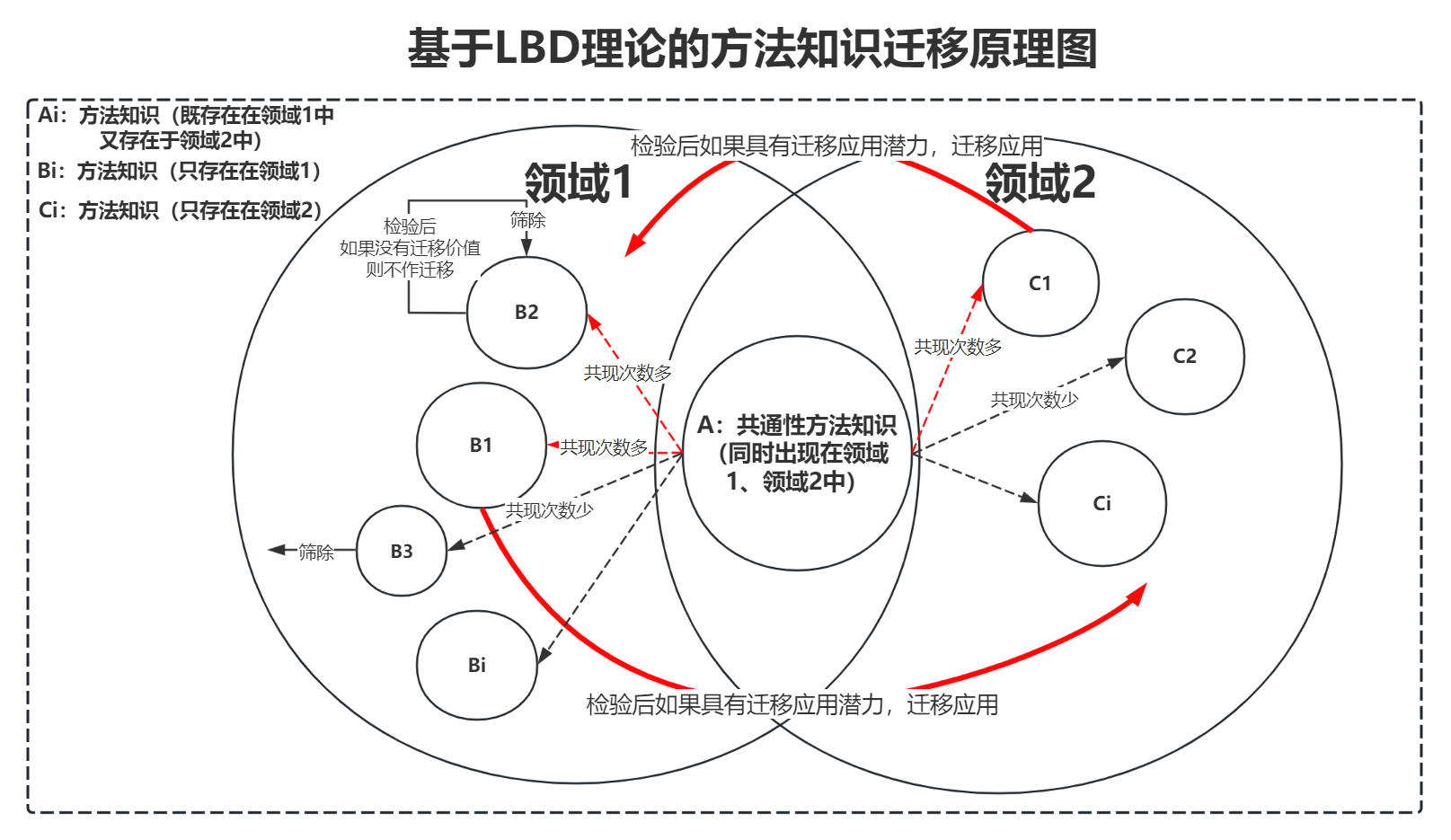

本项目基于PubMed知识图谱,成功提取了眼科疾病和血液淋巴系统疾病领域的文献摘要,构建了涵盖两个领域方法知识的数据集。通过创新LBD跨学科知识发现方法,识别出具有显著推广价值的共通性方法知识5条,并提出具体的迁移应用建议。

图 2 基于LBD理论的方法知识迁移原理图

三、收获与体会

在项目实施过程中,我们深刻认识到跨学科研究的潜力与挑战。通过知识挖掘与匹配分析,团队成员在理论探索和数据处理能力上都得到了提升。与此同时,我们认识到项目推进的过程中,与指导老师的积极沟通至关重要。在徐健老师多次悉心指导下,我们得以及时处理和解决了许多问题,使项目工作得以顺利推进。跨学科研究中依然存在许多技术细节和方法论上的问题需要进一步研究,例如数据集扩展和方法知识推广的精度优化。未来希望探索更多学科共通性知识的实际应用价值,推动科学研究和学术创新更进一步。

项目2:社交媒体虚假健康信息趋避行为引导研究

团队成员:张奕昕(负责人)、黄圣媛

指导老师:陈明红

一、项目简介

在对社交媒体虚假健康信息、健康信息趋近行为与健康信息回避行为进行广泛调研的基础上,科学界定虚假健康信息趋避行为特征与表现,对虚假健康信息感知进行调研,并归纳社交媒体虚假健康信息用户感知框架。从信息生态理论视角和成本-收益框架出发构建社交媒体虚假健康信息用户感知影响因素模型,综合采用多种方法对理论模型进行验证,揭示人们对社交媒体虚假健康信息收益与风险感知的关键影响因素,并据此提出社交媒体虚假健康信息质量与信息服务提升的有效策略。

二、成果简述

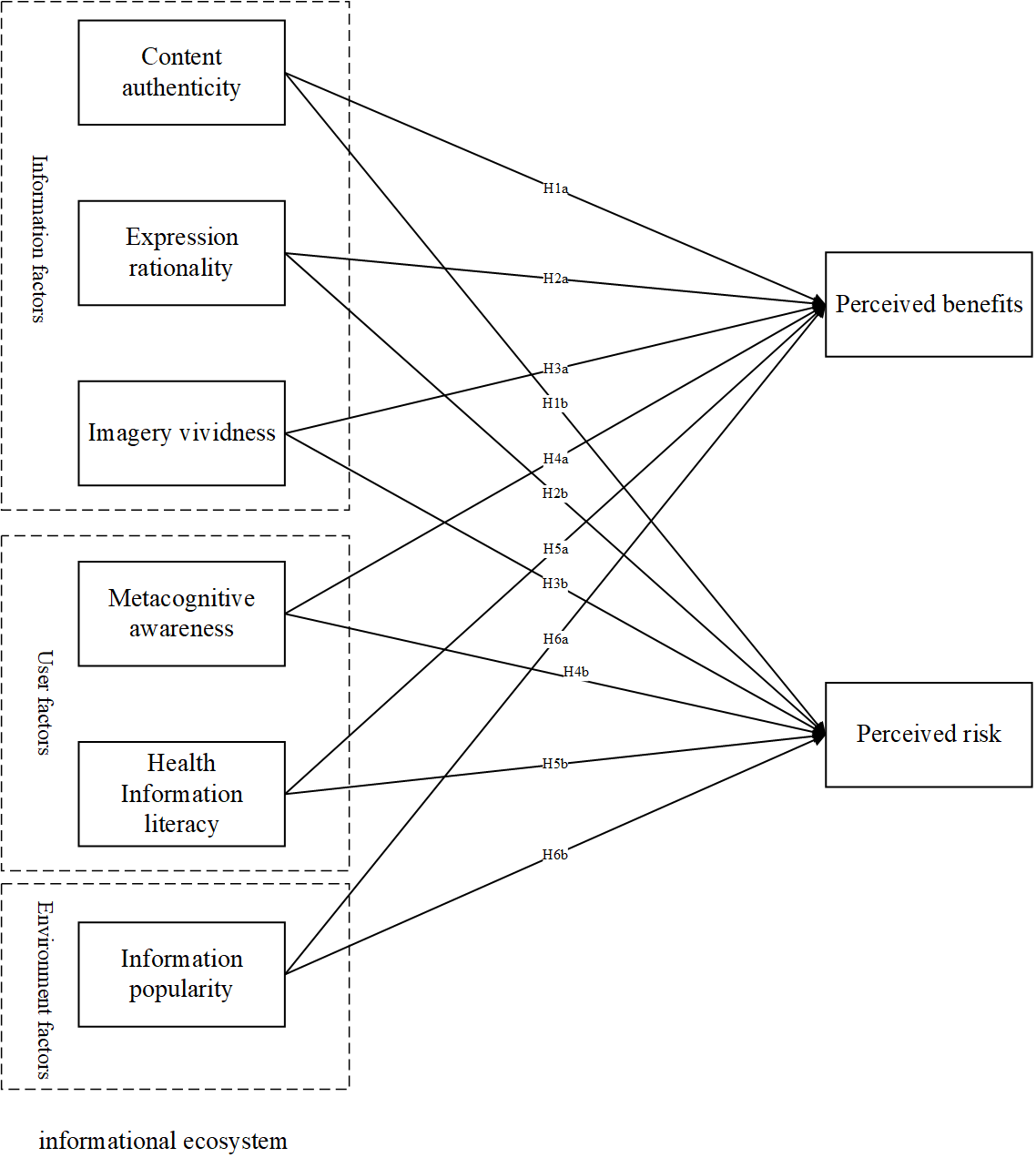

本项目基于信息生态理论,从信息本身提出内容合理性、语言表达合理性和画面生动性三个自变量;从信息用户的角度提出健康信息素养和元认知意识两个自变量;从信息环境的角度提出信息热度这一自变量,构建完整信息生态系统,并基于收益损失框架提出感知收益和感知风险这两个因变量。

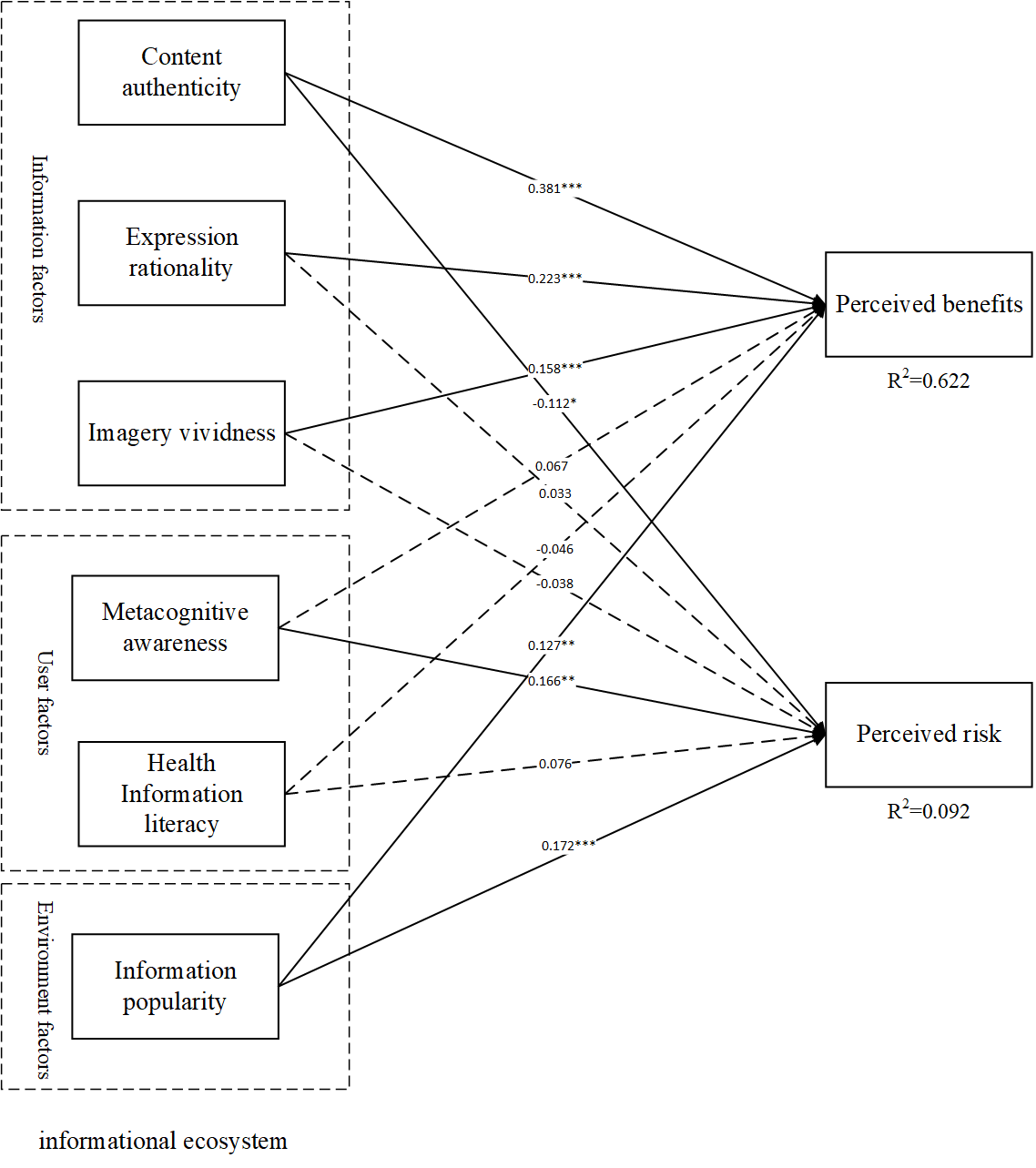

本项目通过问卷调查的方式收集数据,共计收集892份问卷,其中777份问卷有效。偏最小二乘法的结构方程模型如图2所示。研究发现信息因素三个维度(视频内容真实性、表达合理性和图像生动性)均与感知收益显著相关;内容真实性是唯一显著影响感知风险的信息因素维度;元认知意识成为感知风险的重要预测因素;信息热度对用户的感知收益和感知风险都有显著影响。

本项目最终形成英文论文《Benefit or risk? Evidence from users' perception of fake health videos on social media》一篇。

图1 模型假设

图2 pls-sem模型

三、收获与体会

通过主持和参与大创项目加深了我们对专业知识的理解。在信息时代下,信息行为的研究与日常生活紧密相关。在项目实践的过程中,也了解到身边人及自己对虚假健康信息产生趋避行为的实际案例。通过不断阅读文献并结合生活经验,我们对所学专业有了更深入的了解,将理论知识与实际操作相结合,提高了自己的专业素养。这次项目中,我们最大的收获与感悟仍然是初步体会到参与学术研究的乐趣与魅力。在今后的工作中,我们也将继续努力,培养创新思维和批判性思维,时刻保持好奇和求知若渴的心态,不断探索、追求卓越。

项目3:广东省侨批档案爱国文化分析及传承研究

团队成员:林彦含(负责人)、汤丽、易佳琦

指导老师:李海涛

一、项目简介

侨批档案作为世界记忆名录中的重要文化遗产,记录了海外华侨华人的奋斗历程和家国情怀,蕴含着丰富的爱国精神和中华优秀传统美德,具有重要的研究意义和价值。本项目丰富侨批档案文化理论研究,引导年轻一代学习华侨华人的爱国精神,为爱国主义教育提供生动教材,并促进侨批档案的文化传承和资源开发。项目聚焦侨批档案中的爱国文化,填补了相关研究的空白,并迎合爱国主义文化教育的需要。

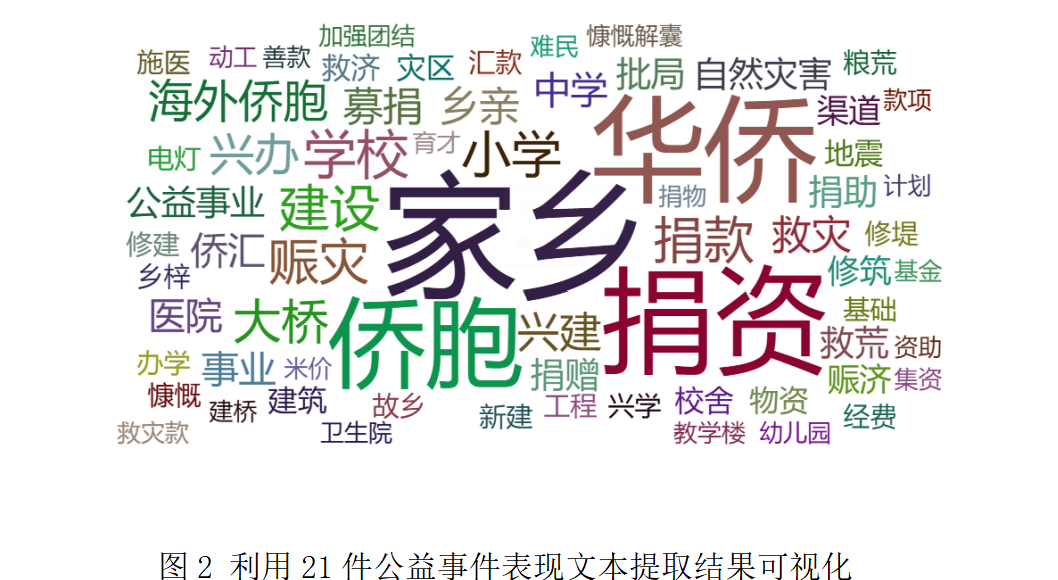

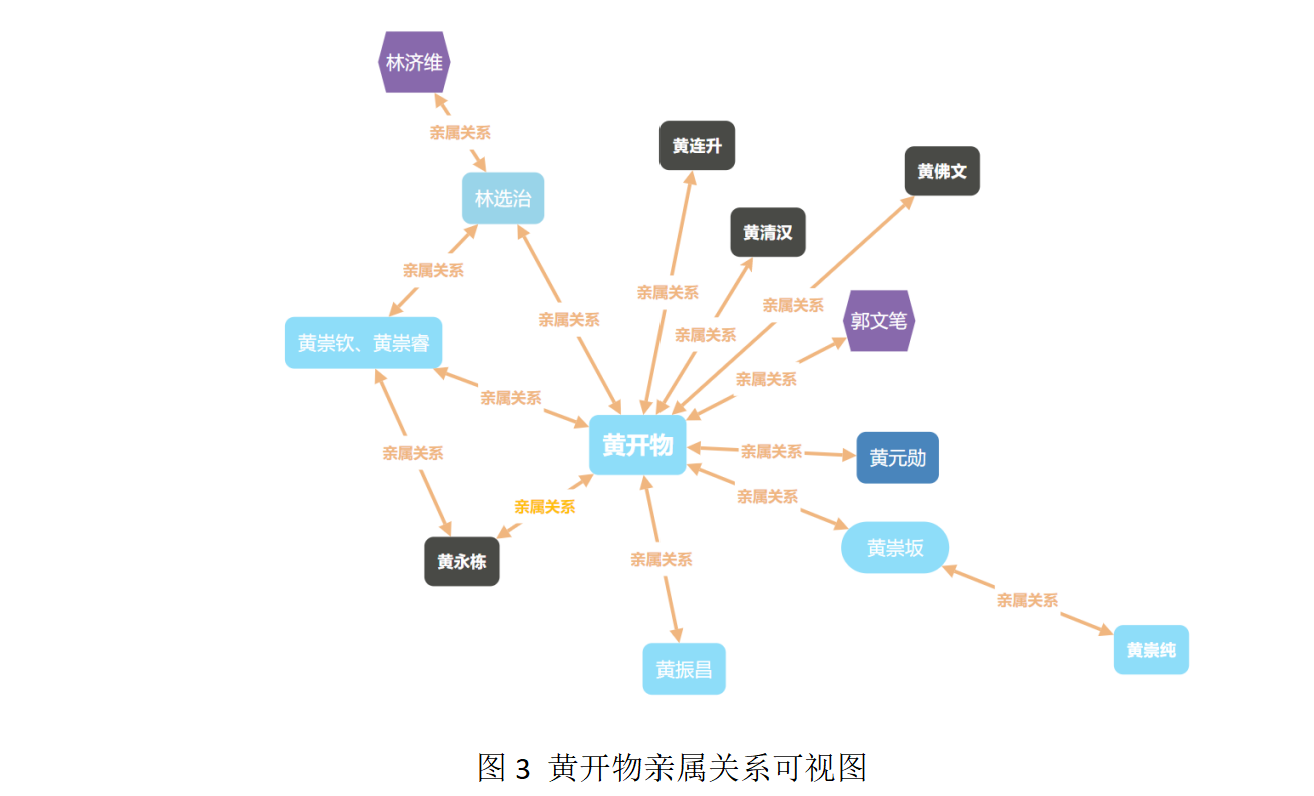

二、成果简述

项目分析了侨批档案中爱国文化的内涵和特征,并基于扎根理论分析了侨批档案中爱国文化。项目提出建设侨批档案爱国文化案例库,提出案例库建设的建设思路,并使用词频统计分析、关联规则技术等优化侨批档案爱国文化案例库功能,并总结出案例库创新爱国教育载体,宣传民族文化,巩固爱国统一战线等应用方向。

图3 知识库非遗传承人页

三、收获与体会

参与“广东省侨批档案爱国文化研究”项目,让我们受益匪浅。在研究过程中,我们深入了解了华侨群体在历史长河中所展现出的爱国精神和家国情怀,他们的实业救国、文化传承、公益奉献等行为,不仅为国家的建设和发展做出了巨大贡献,也为我们树立了榜样,激励着我们这一代人继续发扬爱国主义精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

此外,团队合作也让我们深刻体会到合作的重要性。在项目进行过程中,我们团队成员互相配合、互相支持,共同克服困难,最终取得了丰硕的成果。这次经历让我们更加明白,只有团结协作,才能取得更大的成功。

但是在研究过程中,项目也存在着如对于侨批档案的资料收集不足,实地考察数据不够,无法及时掌握海内外完整资料等问题。接下来,我们将继续深入挖掘侨批档案中的爱国文化资源,进行实地考察并形成调研报告,通过高校图书馆、侨批博物馆、导师课题组等来获取更多纸质、电子资料丰富案例库内容,优化和创新案例库功能。

项目4:乡村振兴背景下广东乡村新型公共文化空间建设现状调查研究

团队成员:莫东亮(负责人)、范恬、李小雪、嘉敏娜、王冰清

指导老师:唐琼

一、项目简介

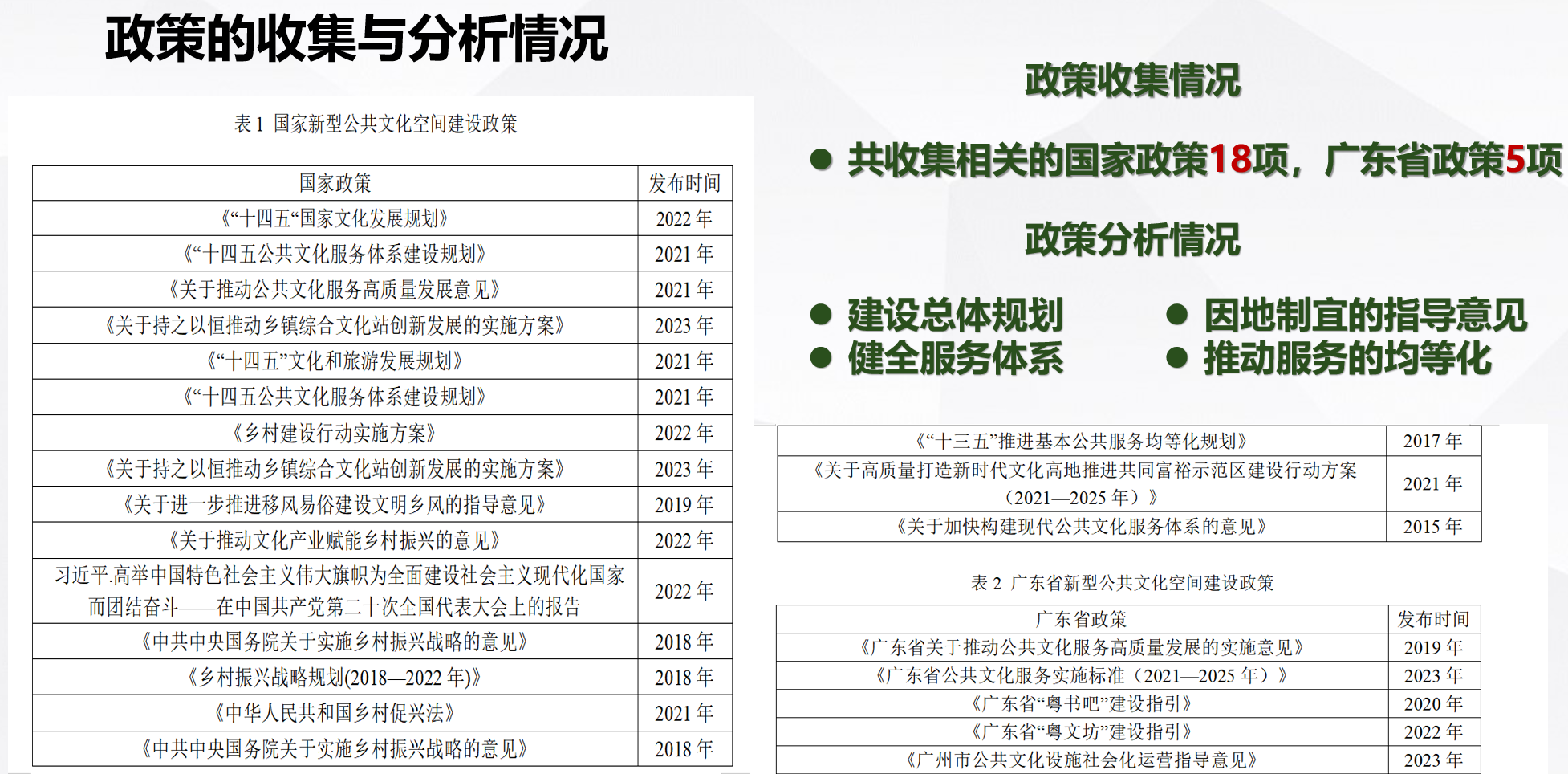

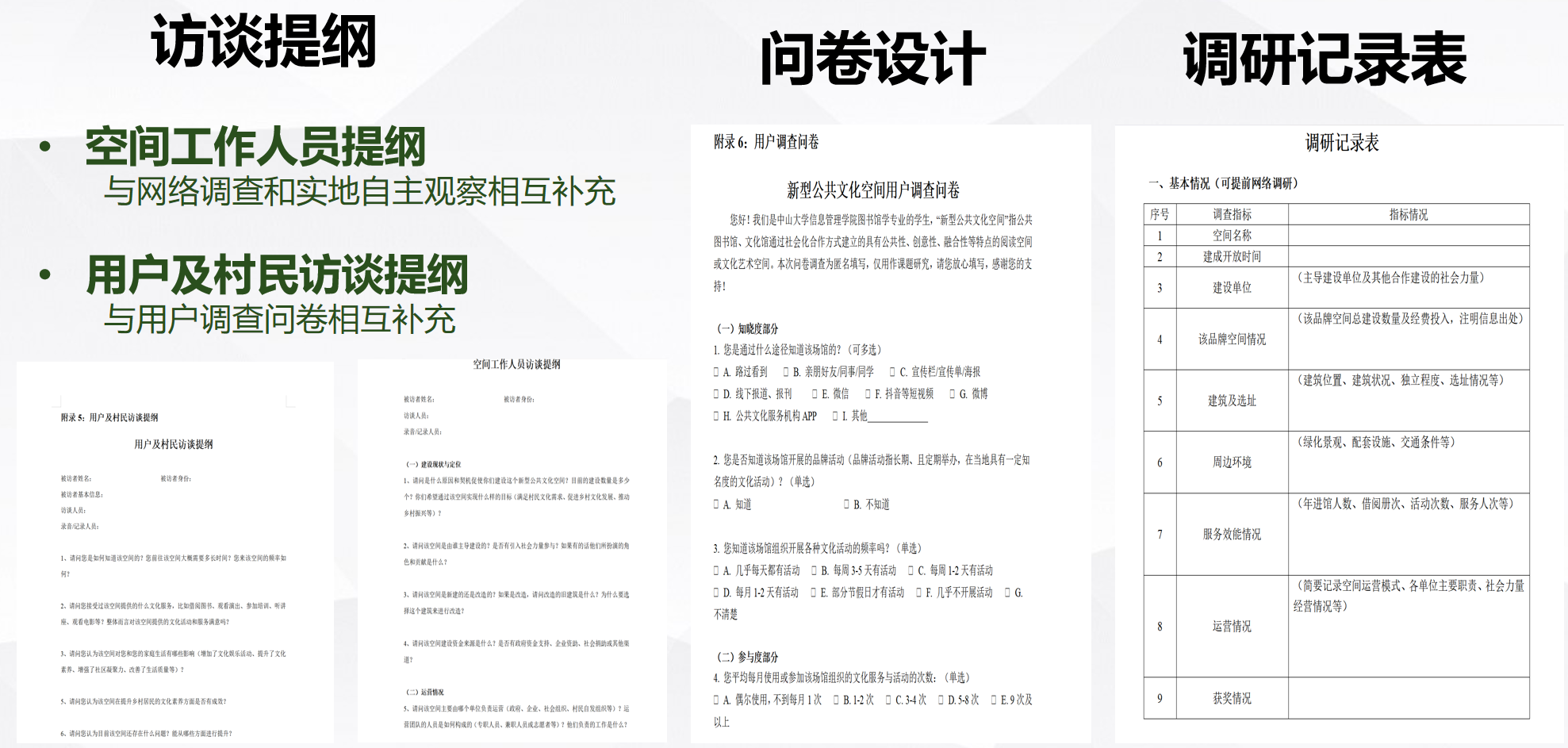

乡村振兴是国家重大战略,旨在推动农村经济社会的全面发展。新型公共文化空间不仅是文化传承与创新的场所,也是推动乡村经济社会发展的重要载体。广东省是中国经济发展的前沿阵地,深入实施乡村振兴战略。目前有关乡村新型公共文化空间的研究,大多侧重于理论分析和政策研究,且缺少对于广东省内地区的实践研究。本课题梳理分析乡村新型公共文化空间的相关政策与文献,选取重点案例,深入广东乡村进行实地调研,开展问卷调查和访谈,发掘目前建设的亮点和问题。最后总结建设经验,为广东省乡村新型公共文化空间的建设提供可行路径。

图1 东莞市望牛墩镇茂春里·望汐坊·莞

二、成果简述

课题组完成一份调研报告《乡村振兴背景下广东乡村新型公共文化空间建设现状调查研究报告》。报告中提炼了中山市香山书房、茂名高州新华悦读空间和东莞望汐坊·茂春里·莞等三个优秀的乡村新型公共文化空间案例,并总结三条建设经验,发现了五个具体问题,提出了优化的发展路径。

图2 研究方法与数据收集情况

图3 课题组在广州市黄埔区莲塘图书馆分馆调研

图4 课题组在黄埔乡村图书馆调研

图5 课题组在清远市三禾书院调研

三、收获与体会

乡村新型公共文化空间的建设不仅为用户提供了更加丰富多元的公共服务,而且也促进了乡村文化的振兴。尽管本研究依旧存在不足,但课题组希望通过本研究为建设有广东特色的乡村新型公共文化空间以及促进乡土文化的传承提供一些帮助,以文化振兴带动乡村振兴。

在实际的研究过程中,项目存在调研范围的限制、问卷填写对象的限制、访谈方式限制等不足,希望能够在后续的深入研究当中得到完善。